Willkommen im „Geschichtsforum Tegel“, der Internetseite für Tegel und angrenzende Ortsteile

Wir, ein Kreis von ehrenamtlichen Ortschronisten und Heimatforschern, haben aus unseren Archiven unter dem Motto „vom Zettelkasten zum digitalen Archiv“ diese Seiten zusammengestellt. Die Historie zu erforschen macht den Begriff Heimat konkret und Geschichte für kommende Generationen erlebbar.

In loser Folge veröffentlichen wir neue Publikationen und in Kürze können Sie hier unseren Newsletter abonnieren.

Wir freuen uns über ein Feedback: info@geschichtsforum-tegel.berlin

Michael Grimm

Michael Grimm

Arge-Geschichtsforum Tegel

*Disclaimer: Abbildungen, Postkarten, Artikel aus der Zeit 1933 -1945 diehnen der wissentschaftlichen Forschung, Aufklärung,Berichterstattung des Zeitgeschehens (Paragraph 86a StGB)

Von Alt Tegel bis Ziekowstraße

Stöbern Sie im Häuser-Archiv und entdecken historische Aufnahmen und Informationen zu allen Häusern in Tegel.

Diese stammen größtenteils aus privaten Sammlungen.

700 Jahre Tegel

Die Jubiläumsaustellung der Arge Gschichtsforum Tegel ist noch zu

besichtigen, im Borsig-Center 1.Etage und in der Markthalle Tegel,

Eingang Grußdorfstraße

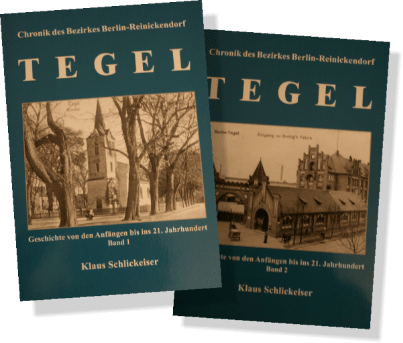

TEGEL

Die Geschichte eines Reinickendorfer Ortsteils, Band 1 + Band 2

Set mit beiden Büchern 30€

Erhältlich in der Goldschmiede Denner, Brunowstraße 51

www.goldschmiede-denner.de

Geschichten aus Tegel

In unserem digitalen Archiv bieten wir eine umfangreiche Sammlung an historischen Erzählungen aus Tegel,

um Ihnen einen spannenden Einblick in die Geschichte des Ortes zu geben.

Die Jahrhundertfeier der Freiheitskriege auf der Tegeler Freilichtbühne

In ganz Deutschland wurden im Jahre 1913 Feierlichkeiten zur Erinnerung an die Befreiungskriege gegen Napoleon I. vor 100 Jahren durchgeführt. […]