Wer die Überschrift liest, denkt wohl an ein großes Unternehmen, das für seine Beschäftigten Wohnhäuser in der Nähe der Firma errichtet hat. Hierzu passend ein Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel vom 1.2.1899:

Im neuen Borsigwerk bei Tegel herrscht ein reges Leben, da der Betrieb in fast allen Werkstätten der kolossalen Fabrikanlage nunmehr in vollem Gange ist. . . .

Die nahezu zweitausend Arbeiter, welche augenblicklich auf dem Werke thätig sind, wohnen zum größten Theile noch in Berlin und werden in einem Extrazuge, der einige zwanzig Wagen zählt, von dort nach Tegel und Abends nach Berlin zurückbefördert. Doch ist von der Firma Borsig bereits die Errichtung einer großen Arbeiterkolonie in Aussicht genommen, mit deren Bau auf einem in der Nähe des Werkes gelegenen und zur Dalldorfer Feldmark gehörenden Terrain bereits in der nächsten Zeit begonnen werden soll.

Wie wir wissen, entstand so Borsigwalde. Doch an dieser Stelle wird an eine christlich-soziale Arbeiterkolonie erinnert, die 1882 durch Pastor Friedrich von Bodelschwingh in Bielefeld ins Leben gerufen wurde. Eine Einrichtung dieser Art befand sich auch in Tegel. Blicken wir zunächst in die Gründungszeit.

Wie wir wissen, entstand so Borsigwalde. Doch an dieser Stelle wird an eine christlich-soziale Arbeiterkolonie erinnert, die 1882 durch Pastor Friedrich von Bodelschwingh in Bielefeld ins Leben gerufen wurde. Eine Einrichtung dieser Art befand sich auch in Tegel. Blicken wir zunächst in die Gründungszeit.

Zur Bekämpfung des Vagabundentums bildete sich in Bielefeld ein Verein, der in der Nähe der Stadt 3 Bauernhöfe mit 500 Morgen unkultivierten Landes kaufte. Das Terrain wurde zu einer Kolonie mit dem Namen Wilhelmsdorf umgestaltet. Unter der Leitung von Bodelschwinghs wurden die Ländereien von „arbeitswilligen, aber arbeitslosen Vaganten“ ertragsfähig gemacht. Nach dem Motto „Statt Almosen Arbeit“ war es das Ziel des Pastors, „ein Asyl zu schaffen, in welchem alle diejenigen Unterkommen und Arbeit finden, welche noch nicht so verkommen sind, daß sie vom Vagabundenleben nicht mehr lassen können“. Wer sich der Hausordnung fügte, erhielt für seine Arbeitsleistung Kost, Logis und eine geringe bare Entschädigung. Nach der am 22.3.1882 erfolgten Gründung der Einrichtung folgte bald das Entstehen weiterer Arbeiterkolonien im ganzen Reich.

Bereits Anfang 1883 entstand in Berlin fast ohne Mittel eine Kolonie, die sich in der Reinickendorfer Straße 36a (Wedding) 1 unerwartet schnell entwickelte. Hatte die Einrichtung im Oktober 1885 nur 12 Betten, so waren es 1885 zunächst 38, dann schon 62 Übernachtungsmöglichkeiten. Durch den Verkauf von fünf Morgen Ackerland flossen Mittel, um die Kolonie mit dem Bau eines neuen Kolonistenhauses ab Oktober/November 1890 für eine Aufnahme von 200 Männern zu erweitern. Trotzdem konnten längst nicht alle, die hier einen Zufluchtsort suchten, aufgenommen werden. Wer abgewiesen wurde, erhielt dann eine Tasse Kaffee oder einen Teller Suppe, wenn er von einem Mitglied geschickt wurde. Allerdings war die Zahl der Mitglieder des Vereins der Berliner Arbeiterkolonie mit 2400 recht gering, obwohl der Mindest-Jahresbeitrag nur 2 Mark betrug.

In der Reinickendorfer Straße wurden 1891 60 Kolonisten in der Kistentischlerei, 33 in der Hülsenfabrikation, 23 in der Besen- und Bürstenanfertigung, 42 beim Strohflechten und in der Stuhlrohrabfallflechterei und 20 als Kalfaktoren usw. beschäftigt. Ein Blick in Statistikzahlen des Jahres 1892 überliefert folgendes:

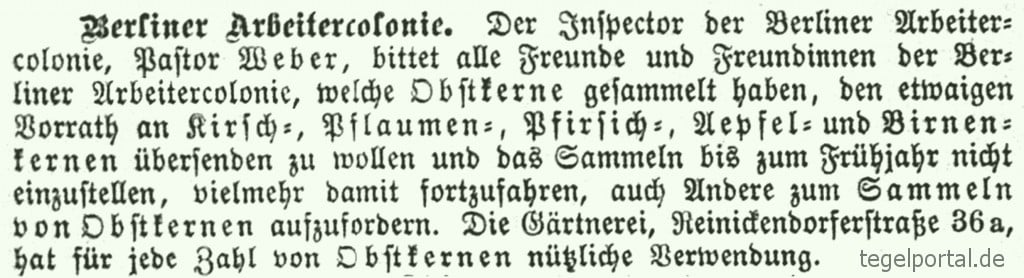

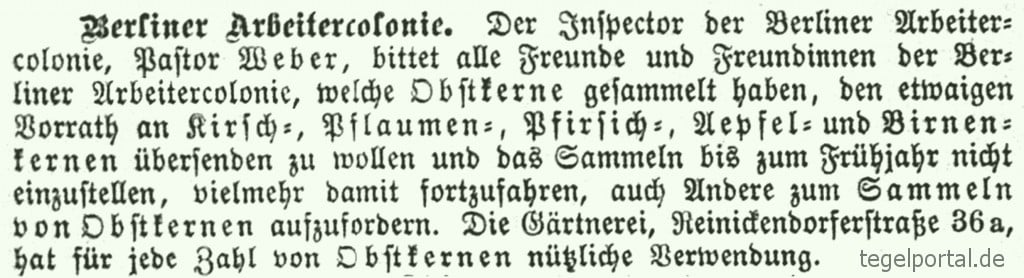

Zeitungsnotiz vom Nov. 1885. Die Obstkerne wurden als Saatgut verkauft, brachten mithin Einnahmen.

Bei einem Personenbestand von 257 wurden 766 Kolonisten neu aufgenommen, 827 gingen ab und 463 wurden abgewiesen. Von der letztgenannten Zahl hatten 157 Männer mangelhafte Papiere und 323 traten selbst vor der Aufnahme zurück. Die Kolonie hatte 64.421 Verpflegungstage, davon entfielen 10.568 auf Ruhetage, mithin 53.853 auf Arbeitstage. Die Ausgaben pro Mann und Tag für die Kost beliefen sich auf 37,5 (im Vorjahr 35,1) Pfennig! Die Einnahmen betrugen 186.834 Mark, darunter 26974 Mark Beiträge und 102.183 Mark aus dem gewerblichen Betrieb. Die Ausgaben lagen bei 178.739 Mark, darunter für Verpflegung 33.090 Mark und für Material zum Gewerbebetrieb 95.040 Mark.

Der Standort der Arbeiterkolonie Tegel von 1891 – 1897.

Im März 1891 berichtete das Teltower Kreis-Blatt, dass bereits einleitende Schritte zur Begründung einer Filiale geschehen seien, weil in den Wintermonaten mehr als tausend Aufnahme Begehrende zurückgewiesen wurden. Im Juli war dann zu lesen, dass sich die Oberförsterei zu Tegel mit der Berliner Arbeiterkolonie in Verbindung gesetzt hatte, ob nicht 50-60 Insassen der Kolonie in den Monaten Oktober bis Dezember im Forst als Holzhauer arbeiten könnten. Eine Unterbringung wäre in den Baracken des Tegeler Schießplatzes denkbar. Die Verhandlungen mit dem Militärfiskus brachten ein positives Resultat. 30 Minuten hinter dem alten Steuerhause ² lag das Domizil der neuen Arbeiterkolonie Tegel. Eine andere Quelle beschrieb die Lage der Zweigstellen-Neugründung mit „10 Minuten von der Weichbildgrenze Berlins entfernt“. In beiden Fällen war damit etwa der (heutige) Schnittpunkt von Scharnweberstraße, Seidelstraße und U-Bahnbrücke gemeint. Der genaue Zeitpunkt der Eröffnung der Filiale war wohl der 18. oder 19. September 1891.

Sehen wir uns zunächst einige Zahlen aus Statistiken an:

Jahr 1891 – 4467 Mark Zuschuss der Hauptkolonie.

Jahr 1892 – Ausgaben 7759 Mark – Einnahmen 6035 Mark. 1724 Mark Zuschuss der Hauptkolonie. Verpflegungskosten pro Mann und Tag 48,5 Pfg.

Jahr 1893 – Ausgaben 15331 Mark – Einnahmen 15331 Mark einschl. 2316 Mark Zuschuss der Hauptkolonie. Verpflegungskosten pro Mann und Tag 43,6 Pfg. Vom Okt.-Dez. 1893 wurden für Rechnung des Kreises Nieder-Barnim 211 Wanderer verpflegt. Abgang 148, Bestand Ende 1893: 63. Verpflegungstage 3349 einschl. 866 Ruhetage.

Jahr 1896 – Ausgaben 43330 Mark – Einnahmen 43330 Mark einschl. 5499 Mark Zuschuss des Kreises Nieder-Barnim. Verpflegungskosten pro Mann und Tag 37 Pfg.

Jahr 1897 – Ausgaben 43890 Mark – Einnahmen 43890 Mark einschl. 3909 Mark Zuschuss des Kreises Nieder-Barnim. Verpflegungskosten pro Mann und Tag 40,2 Pfg.

Von der Auflistung weiterer Jahrgänge wird hier abgesehen, da sich die Filiale dann in der Berliner Straße in Reinickendorf befand.

Blicken wir uns nun in der Filiale Tegel der Arbeiterkolonie um. Hierfür stehen uns zwei höchst unterschiedliche Berichte zur Verfügung. So schrieb eine Zeitung am 22.9.1891 u. a. folgendes:

Sie (die Arbeiterkolonie) hat dieselben (gemeint waren die Militärgebäude) in einen wohnlichen Zustand versetzt und mit ihren Leuten besiedelt. Die früher so unscheinbaren Baracken machen jetzt einen recht freundlichen Eindruck. Die Schlafräume sind tapeziert und mit weichen Lagern versehen. Eine Küche ist neu eingerichtet, und ein geräumiger, umzäunter Garten bietet den Kolonisten angenehmen Aufenthalt. Das frühere Offizierskasino, ein viereckiges hohes, mit einem Turm versehenes massives Gebäude, ist zur Wohnung des Vorstehers eingerichtet, während der Kasinosaal den Kolonisten als Betsaal und zum Einnehmen der Mahlzeiten dient.

Im Januar 1892 erfolgte eine ganz andere Schilderung durch eine Anzahl Kolonisten, welche das Leben in der gleich einem Veilchen im Verborgenen blühenden Tegeler Filiale aus eigener Erfahrung kennen zu lernen das große Vergnügen hatten. Einige baufällige Baracke auf dem Schießplatz, die 1891 von 30 Kolonisten instandgesetzt wurden, dienten teils als Schlaf- und teils als Speisesäle. Wind und Wetter hatten in den Baracken „freien Zutritt“, ein Ofen war nicht vorhanden. Erst als es vor Kälte kaum mehr auszuhalten war, wurde ein kleiner eiserner Ofen aufgestellt. Im Backsteingebäude der Kolonie, dem ehemaligen Offizierskasino, befanden sich der „unumgänglich notwendige Betsaal“ und die Wohnung des Vorstehers „mit stets behaglicher Temperatur“.

Wenn im Winter 1891/92 Kolonisten teils bei Schneetreiben im Forst arbeiteten, waren sie nur dürftig bekleidet, an den Füßen nur Holzpantinen oder defekte Stiefel. Zwei alte Pferdedecken ihrer Lagerstatt im eisig kalten Schlafsaal dienten als Zudecke.

Mit Glockensignal musste früh um 5 Uhr aufgestanden werden. Zuerst wurde das Bett wieder in Ordnung gebracht, dann ging es zur Waschküche. Wer im Forst arbeitete, erhielt als Frühstück eine Mehlsuppe und ein Stück trockenes Brot. Um 5.45 Uhr endete das Frühstück, nun begann im Betsaal die etwa 30minütige Morgenandacht, vom Vorsteher abgehalten. Schlecht „angeschrieben“ standen bei diesem die „Trinker“ und die Sozialdemokraten.

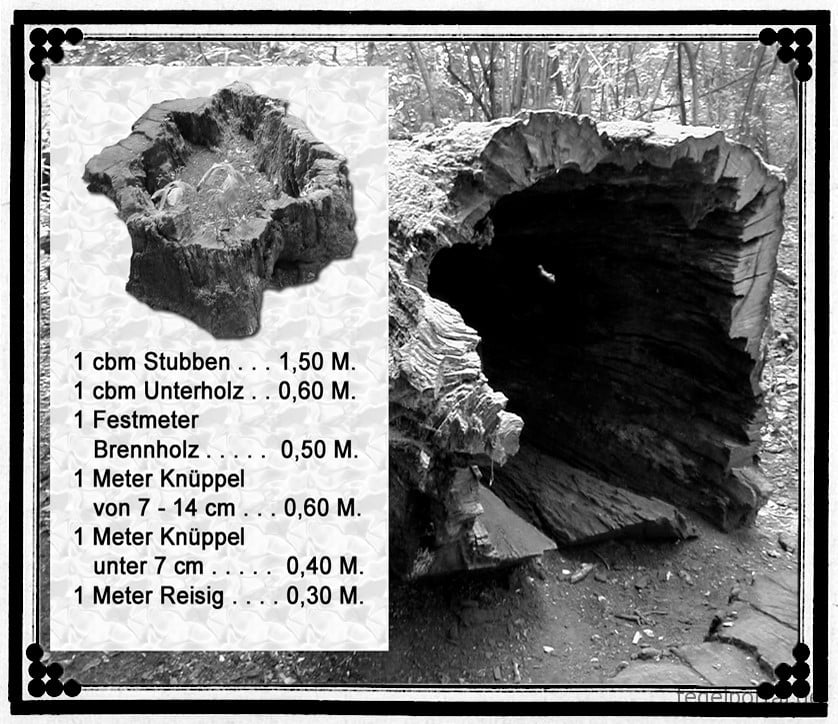

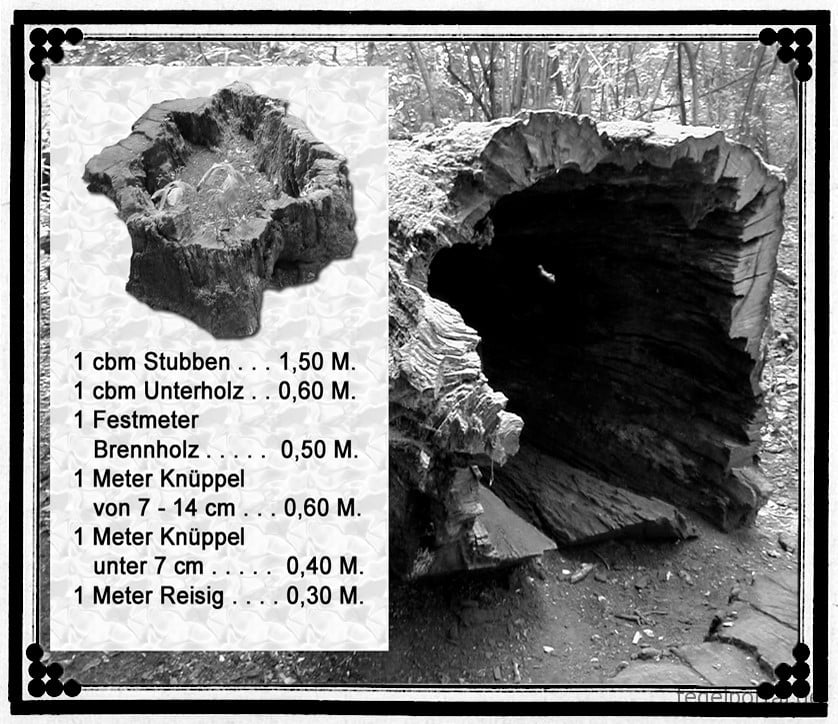

Vergütungen der Oberförsterei an die Arbeiterkolonie Tegel.

Um 7.15 Uhr ging´s mit 3 Paar Schmalzstullen, die das Schmalz oft nur oberflächlich sahen, zur 1 ½ Stunden entfernten Arbeitsstelle. Ob Schnee oder Regen, die Witterung war egal. An drei verschiedenen Stellen wurde ausgeforstet. Am Abend musste jede Kolonne einen Handwagen voll Holz unter 7 cm Durchmesser mitbringen. Für die 1 – 1 ½ cbm, als Feuerungsmaterial dienend oder zerkleinert und meterweise gestapelt für den Verkauf gab es für die Kolonisten keine Vergütung. Noch an der Arbeitsstelle wurde gewöhnlich zum Aufwärmen ein Feuer angezündet, obwohl das bei Strafe verboten war. Steif gefroren oder durchnässt wurde bei Einbruch der Dunkelheit der Rückweg angetreten. Gegen 18.00 Uhr gab es nach Erreichen der Kolonie das kalt gewordene Mittagessen und um 19.00 Uhr mit der üblichen Suppe und dem üblichen trockenen Brotstück das Abendessen. Um 20.45 Uhr wurde zur Abendandacht angetreten, wobei die „Trinker“ und die Sozialdemokraten …, na, Sie wissen schon …

Nach Beendigung der Andacht ging es in das „Bett“, das bei Frostwetter sehr oft auch hartgefroren war.

Viele Kolonisten arbeiteten sehr fleißig in der Hoffnung, in 14 Tagen 1 – 2 Mark verdient zu haben. Wer dies nicht so konnte, glaubte zumindest, später ohne Schulden die Kolonie verlassen zu können. Doch es kam anders. Der Fleißigste hatte 16 Wochen gearbeitet, erhielt aber nichts ausgezahlt, musste vielmehr 60 Mark Schulden bezahlen. Neun Männer, die nach 14 Tagen abgingen oder fortliefen, hinterließen 300 Mark Schulden.

Die damit endende, mehr als kritische Schilderung des Alltags in der Arbeiterkolonie Tegel geht auf mehrere Männer zurück, die eindeutig Sozialdemokraten waren. Ihr Erlebtes druckte die sozialdemokratische Tageszeitung „Vorwärts“ ab. Im Berliner Tageblatt widersprach eine Zuschrift einem bereits zuvor „von Gehässigkeiten und Unwahrheiten strotzenden Artikel“ des „Vorwärts“ über die Berliner Arbeiterkolonie in der Reinickendorfer Straße. So wurde hier zum Beispiel berichtet, dass Lohnarbeiter oder Lehrlinge nur so lange als solche behandelt wurden, bis sie die für ihre zugewiesene Arbeit erforderlichen Handgriffe erlernt hatten. Das dauerte 3 – 14 Tage, vom Tagelohn konnten sie leben. Wer anschließend als Akkordarbeiter tätig war, konnte schon 3, 4 oder mitunter 10 Mark in der Woche erübrigen. Die Arbeitsstube wurde schon um 3.30 Uhr geheizt, um die „nötige Wärme“ von 13 – 15 Grad Reaumur zu erreichen. Übrigens gab es 1896 im ganzen Reich 27 Arbeiterkolonien.

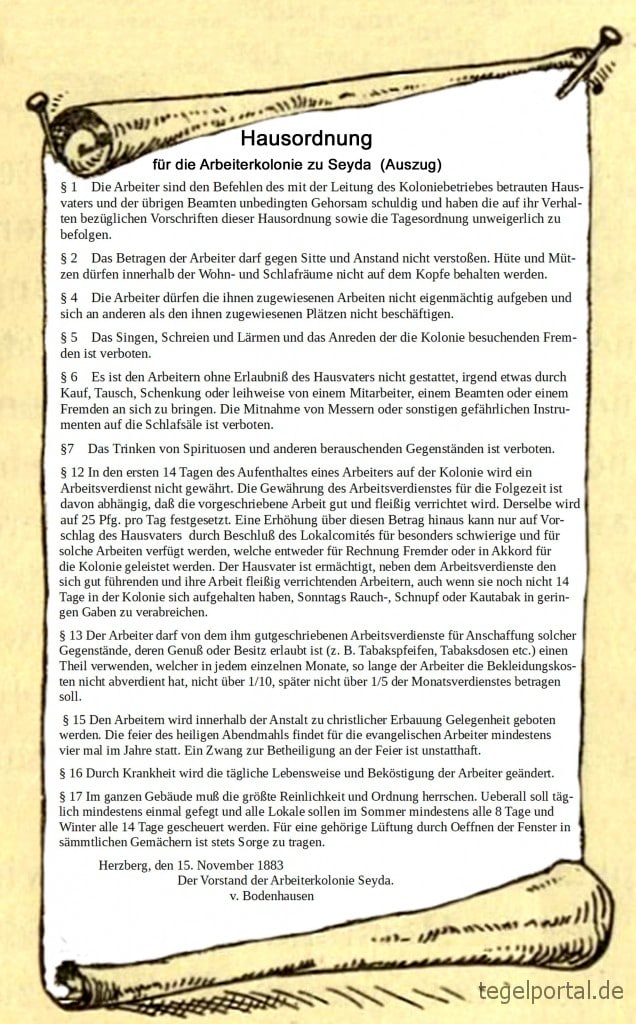

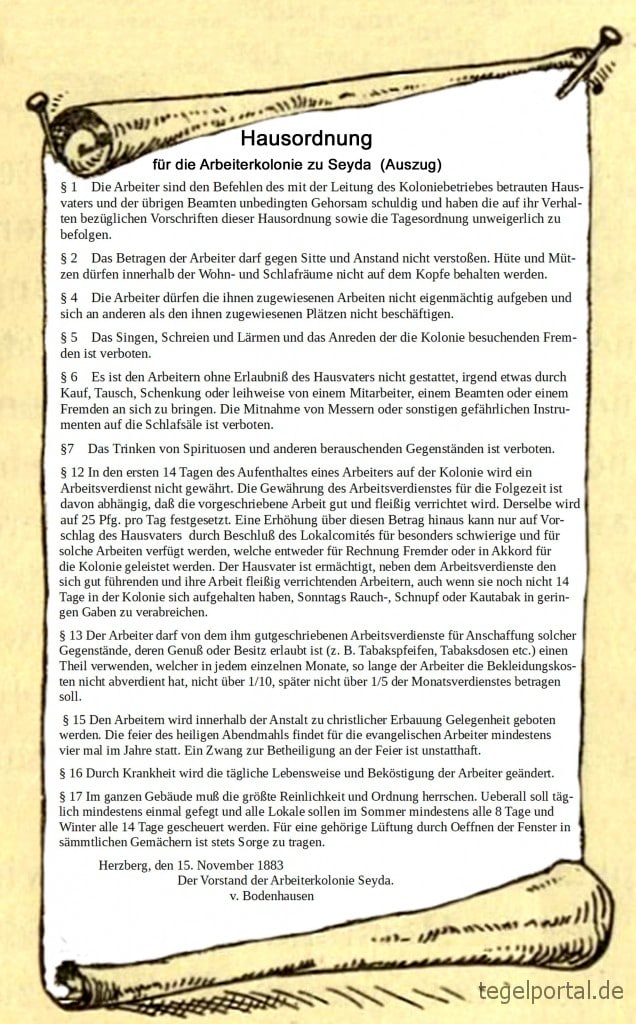

Alle Arbeiterkolonien hatten weitgehend identische Hausordnungen. Mithin dürfte die hier gezeigte Hausordnung von Seyda (heute Stadtteil von Jessen/Elster) auch der von Tegel entsprochen haben.

Kehren wir noch einmal zur Tegeler Zweigstelle zurück. Sie wurde im Oktober 1893 durch den Landrat des Kreises Nieder-Barnim, von Waldow, zur Verpflegungsstation des Kreises bestimmt. Von dieser Zeit an wurden alle mittellosen Wanderer im Kreis, denen anderweitige Arbeit nicht nachgewiesen werden konnte, von den Behörden nach Tegel überwiesen. Die Zweigstelle erhielt dafür einen Zuschuss von 2000 Mark jährlich.

Im September 1894 wurde der Handlungsgehilfe Karl Jakob wegen Unterschlagung in der Arbeitskolonie Tegel angeklagt. Seit März des Jahres als „Komptoirist“ dort angestellt, hatte er im Mai und Juni in 10 Fällen die Summe von 28 Mark unterschlagen und zudem bei seiner Entlassung 9 Mark mitgenommen. Während seiner Beschäftigung erhielt er 8 Mark Wochenlohn, von denen 5 Mark als Kostgeld einbehalten wurden. Das Gericht bestrafte ihn zu einem Jahr und acht Monaten Gefängnis und zu drei Jahren Ehrverlust.

Wohl 1896 forderte der Militärfiskus den Arbeiterverein auf, die Baulichkeiten auf dem Schießplatz zu räumen, um das Areal wieder für militärische Zwecke nutzen zu können. So sah sich der Verein genötigt, in Reinickendorf, Berliner Straße 59 ³, für eine dauernde neue Unterkunft ein Grundstück zu kaufen und nötige Gebäude für 100 Arbeitslose errichten zu lassen. Dadurch entstand eine Schuldenlast von reichlich 130.000 Mark, eine Zinslast von etwa 5.000 Mark kam außerdem hinzu. Die neue Filiale, nun nicht mehr in Tegel gelegen, wurde am 8.4.1897 feierlich eingeweiht. Sie wurde hier aber nicht lange genutzt. Schon zum 1.10.1903 erfolgte eine Vermietung des Grundstücks an die Stadt Berlin für 5 Jahre zur Errichtung eines Filial-Hospitals für Männer. Der Mietpreis lag bei jährlich 7500 Mark. Es wurde auch ein Ankaufsrecht der Stadt innerhalb von drei Jahren zu 175.000 Mark bzw. 180.000 Mark innerhalb der letzten zwei Jahre vereinbart. Tatsächlich erfolgte Ende 1905 ein Eigentümerwechsel für 175.000 Mark.

1 Später N 65, Reinickendorfer Straße 66

² In der Müllerstraße 77 gab es zwar ein Steuerhaus, hier war aber das ehem. Chausseehaus am Übergang von der Müllerstraße in die Scharnweberstraße gemeint.

³ Heute wäre dies Ollenhauerstraße 128 (Nutzung derzeit als Teilanstalt Reinickendorf der Justizvollzugsanstalt für Frauen).

Es gibt sie noch, die Krippenspiele, die während der Gottesdienste am Heiligen Abend aufgeführt werden. Gerade Kindern wird hier die Weihnachtsgeschichte, die bekanntlich von der Geburt Jesu handelt, gut veranschaulicht. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch an den Heiligen Abend des Vorjahres, als in der Kirche gleich der erste Gottesdienst mit einem Krippenspiel zum Mitmachen begann. Von den Krippenspielen unterscheiden sich übrigens Weihnachtsspiele dadurch, dass hier weitere biblische Szenen gezeigt werden. Weihnachtsspiele haben eine lange Tradition. So wurden geistliche Schauspiele bereits im Mittelalter zur Weihnachtszeit in ganz Deutschland veranstaltet. Doch im Laufe der Zeit arteten sie aus. Besonders für die Jugend wurden die Spiele Anlass und Vorwand für unnütze Streiche, die mit der kirchlichen Umgebung, in der sie dann stattfanden, im schlimmen Widerspruch standen. Auch in Berlin war das so. Als Folge wurde 1574 eine Verordnung erlassen, nach der der Rat der Stadt angewiesen wurde

Es gibt sie noch, die Krippenspiele, die während der Gottesdienste am Heiligen Abend aufgeführt werden. Gerade Kindern wird hier die Weihnachtsgeschichte, die bekanntlich von der Geburt Jesu handelt, gut veranschaulicht. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch an den Heiligen Abend des Vorjahres, als in der Kirche gleich der erste Gottesdienst mit einem Krippenspiel zum Mitmachen begann. Von den Krippenspielen unterscheiden sich übrigens Weihnachtsspiele dadurch, dass hier weitere biblische Szenen gezeigt werden. Weihnachtsspiele haben eine lange Tradition. So wurden geistliche Schauspiele bereits im Mittelalter zur Weihnachtszeit in ganz Deutschland veranstaltet. Doch im Laufe der Zeit arteten sie aus. Besonders für die Jugend wurden die Spiele Anlass und Vorwand für unnütze Streiche, die mit der kirchlichen Umgebung, in der sie dann stattfanden, im schlimmen Widerspruch standen. Auch in Berlin war das so. Als Folge wurde 1574 eine Verordnung erlassen, nach der der Rat der Stadt angewiesen wurde

In den später Nachmittagsstunden des 3.3. begann ein Generalstreik in Groß-Berlin, der einen Sturm auf die Lebensmittelgeschäfte und hier insbesondere auf die Bäckereien auslöste. Bei Borsig in Tegel wurde in der Frühe des Folgetages noch gearbeitet. Die Arbeiter erklärten, sich erst im Laufe des Vormittags zu äußern. Kurzfristig wurde dann auch hier gestreikt, aber in der Frühe des 10.3. die Arbeit wieder aufgenommen. Die Beamten des Betriebes traten hingegen wegen Gehaltsforderungen in den Ausstand.

In den später Nachmittagsstunden des 3.3. begann ein Generalstreik in Groß-Berlin, der einen Sturm auf die Lebensmittelgeschäfte und hier insbesondere auf die Bäckereien auslöste. Bei Borsig in Tegel wurde in der Frühe des Folgetages noch gearbeitet. Die Arbeiter erklärten, sich erst im Laufe des Vormittags zu äußern. Kurzfristig wurde dann auch hier gestreikt, aber in der Frühe des 10.3. die Arbeit wieder aufgenommen. Die Beamten des Betriebes traten hingegen wegen Gehaltsforderungen in den Ausstand. Tegel richtete am 1.4. ein Wohnungsamt ein, das seine Tätigkeit aber erst am 1.9. begann.

Tegel richtete am 1.4. ein Wohnungsamt ein, das seine Tätigkeit aber erst am 1.9. begann. In Tegel verlief eine Maifeier der Sozialdemokraten mit über 1500 Teilnehmern „in würdiger Weise“.

In Tegel verlief eine Maifeier der Sozialdemokraten mit über 1500 Teilnehmern „in würdiger Weise“. Mit Anmeldung bis 10.6. und Warenausgabe am 14.6. wurden lediglich 250 g amerikanisches Weizenmehl und 150 g Haferflocken aufgerufen. Später folgten 100 g Teigwaren, 250 g Nährsuppe und je 100 g getrockneter Weißkohl und getrocknete Möhren. Ältere Einwohner Tegels erhielten 250 g Haferflocken und 1 Briefchen Süßstoff.

Mit Anmeldung bis 10.6. und Warenausgabe am 14.6. wurden lediglich 250 g amerikanisches Weizenmehl und 150 g Haferflocken aufgerufen. Später folgten 100 g Teigwaren, 250 g Nährsuppe und je 100 g getrockneter Weißkohl und getrocknete Möhren. Ältere Einwohner Tegels erhielten 250 g Haferflocken und 1 Briefchen Süßstoff. Dem Berliner Zoo wurden einmalig 1500 M. als Kriegsbeihilfe gewährt. Dafür sollten die Schulkinder von Tegel durch die Schulen freien Eintritt haben.

Dem Berliner Zoo wurden einmalig 1500 M. als Kriegsbeihilfe gewährt. Dafür sollten die Schulkinder von Tegel durch die Schulen freien Eintritt haben. Vom 11. – 16. 8. gab es auf Lebensmittelkarten 500 g lose Suppen, 250 g ausländisches Gerstenmehl, 250 g Teigwaren, 500 g Pflaumenmarmelade und für Kinder und ältere Leute ¼ Pfund Reis.

Vom 11. – 16. 8. gab es auf Lebensmittelkarten 500 g lose Suppen, 250 g ausländisches Gerstenmehl, 250 g Teigwaren, 500 g Pflaumenmarmelade und für Kinder und ältere Leute ¼ Pfund Reis. Bürgermeister Stritte wurde vom Niederbarnimer Kreistag als Amtsvorsteher wieder gewählt.

Bürgermeister Stritte wurde vom Niederbarnimer Kreistag als Amtsvorsteher wieder gewählt.

Der Arbeiterrat gab bekannt, dass die Arbeiter von Borsig ihren Lohn im Borsig-Kasino am 2.10. erhalten, und zwar Vorschusszahlungen um 9 Uhr und Vollzahlungen um 14 Uhr.

Der Arbeiterrat gab bekannt, dass die Arbeiter von Borsig ihren Lohn im Borsig-Kasino am 2.10. erhalten, und zwar Vorschusszahlungen um 9 Uhr und Vollzahlungen um 14 Uhr. Ab 2.11. fiel auf der Bahnstrecke Stettiner Bahnhof – Tegel der Vorortzug 8.30 Uhr ab Stettiner Bahnhof, 9.01 Uhr in Tegel eintreffend, weg.

Ab 2.11. fiel auf der Bahnstrecke Stettiner Bahnhof – Tegel der Vorortzug 8.30 Uhr ab Stettiner Bahnhof, 9.01 Uhr in Tegel eintreffend, weg. Der Etat des Wirtschaftsamtes wies Verluste auf, so bei der Volksküche 46637 M., bei der Molkerei 34390 M. und bei der Kartoffelversorgung 47397 M. Die Gemeindeverkaufsstellen hatten hingegen einen Reingewinn von 23000 M. Die Löhne hatten sich im letzten Vierteljahr um 37000 M. erhöht.

Der Etat des Wirtschaftsamtes wies Verluste auf, so bei der Volksküche 46637 M., bei der Molkerei 34390 M. und bei der Kartoffelversorgung 47397 M. Die Gemeindeverkaufsstellen hatten hingegen einen Reingewinn von 23000 M. Die Löhne hatten sich im letzten Vierteljahr um 37000 M. erhöht.