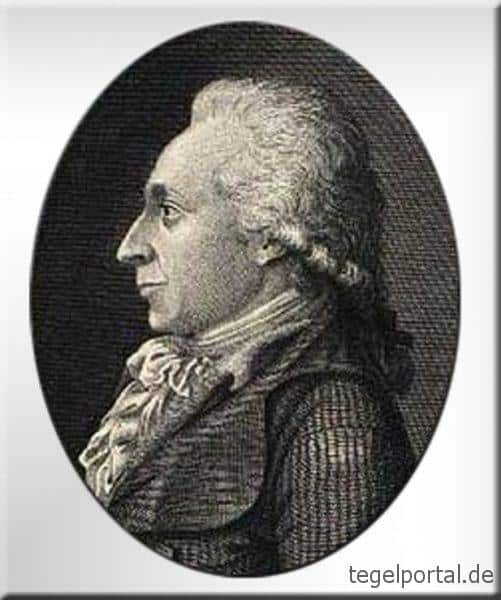

Friedrich Wilhelm August Schmidt, geb. 23.3.1764 in Fahrland, verst. 26.4.1838 in Werneuchen, besser bekannt als Schmidt von Werneuchen, besuchte in Berlin das Gymnasium zum Grauen Kloster und studierte in Halle/Saale Theologie. Anschließend war er zunächst Geistlicher am Berliner Invalidenhaus und ab 1795 Pfarrer in Werneuchen. Ab 1787 veröffentlichte Schmidt Gedichte, in denen er seine Begeisterung vom Leben auf dem Lande zum Ausdruck brachte. Andere Schriftsteller äußerten sich zwiespältig über seine Werke.

Friedrich Wilhelm August Schmidt, geb. 23.3.1764 in Fahrland, verst. 26.4.1838 in Werneuchen, besser bekannt als Schmidt von Werneuchen, besuchte in Berlin das Gymnasium zum Grauen Kloster und studierte in Halle/Saale Theologie. Anschließend war er zunächst Geistlicher am Berliner Invalidenhaus und ab 1795 Pfarrer in Werneuchen. Ab 1787 veröffentlichte Schmidt Gedichte, in denen er seine Begeisterung vom Leben auf dem Lande zum Ausdruck brachte. Andere Schriftsteller äußerten sich zwiespältig über seine Werke.

Im „Almanach romantisch-ländlicher Gemählde für 1799“ finden wir gleich zwei Beiträge Schmidts über seine Besuche in Tegel. Ein Gedicht trägt die Überschrift „Der Kirchhof zu Tegel“. Das Gedicht von einer Fahrt nach Tegel im Jahre 1793 lesen wir nachfolgend.

Einladung zu einer Lustfahrt nach Tegel *)

An Herrn Regimentsquartiermeister und Auditeur Knüppel in Berlin.

(Abends im Juny 1793.)

Soll im Ernst, mein Lieber, in dem dumpfen

Arbeitsstübchen, vor dem Aktenschrank,

Frohsinn und Gesundheit dir verschrumpfen?

O! zerbrich einmal der Lage Zwang!

Morgen soll ein kleiner Bauerwagen

Früh um Fünf uns durch den Jungfernhain

Nach dem wunderschönen Tegel tragen:

Schlechterdings mußt du Gefährte seyn!

Von des Auslands Pflanzen und Gebüschen

Säumt dein Gärtner zwar im Sommer nie

Dieß und Jenes, Freund, dir aufzutischen:

Manche Gruppen von Orangerie

Auszustellen in bemalten Kasten,

Rein zu schaufeln jeden Gartensteig.

Dennoch muß dein Herz, das fürcht´ ich, fasten;

Denn Natur allein bleibt groß und reich.

Anders ziehn in Tegels Paradiese

Feld und See dich an und wilder Park;

Ja! der Weinberg dort ist schon ein Riese

Gegen andre Berg´ in unsrer Mark.

Hier zu Lande kam dir wohl, ich wette!

Solche Landschaft selten zu Gesicht.

Nur vergiß, das bitt´ ich, die Lorgnette,

Und die frohe, heitre Laune nicht.

Morgen, statt des Kochs verwürzte Speisen,

Gnüge dir ein ländlich Mittagsmahl;

Ärmlich soll´s nicht seyn: aus seinen Reusen

Holt der Fischer uns den besten Aal;

Ihren fettsten Puter uns zu köpfen

Weigert sich die flinke Wirthin nicht;

Wilde Erdbeer´n bringen uns in Töpfen

Auch die Kinder gern zum Nachgericht.

Bauerbrod, und frische gelbe Butter

Soll uns mehr, als Wienertort´, erfreu´n.

Aber freilich, Freund! Ein Flaschenfutter,

Wohlgefüllt, muß unsre Sorge seyn!

Brunnenschwengel, Hahn und Glucke stimmen

Ein Terzett uns bei der Tafel an.

Und des Weinbergs schrägen Hang erklimmen

Wir vergnügt mit Weib und Kindern dann.

Dort wird Halt gemacht an jener Stelle,

Wo im Kreise blauer Flieder blüht,

Wo dein Auge Spandau´s Citadelle

Mit dem Thurm im Hintergrunde sieht.

Vorn den langen See, voll weißer Täubchen

Links des Schlosses Dach, mit Blei gedeckt.

Neben uns vielleicht im grünen Leibchen **)

Auch die Gärtnerfrau, die Samen steckt.

Über langgestreckte Gerstenhufen

Hören dort, aus Nadelholz hervor,

Wir gewiß den fernen Kuckuck rufen,

Und den Kranich schrei´n im Wiesenrohr.

Hat die das behagt, so geht’s bergunter,

Um der Thäler Schönheit nah´ zu seh;

Aber ungern nimmst du Abschied, unter

Lautem Ausruf: o! Wie schön! Wie schön!

Müde sinkt mein Weib, beim Schlag der Wachtel,

Unten hin auf weichen Rasenhang,

Und wir sammeln Raupen in die Schachtel,

Oder Heidelbeer´n, den Rain entlang.

Während neben uns die Feld-Cikade

Im zerkerbten Farrenkraute singt,

Schlendern froh wir nach dem Seegestade,

Wo aus Furcht der Frosch ins Wasser springt.

Welch Naturgemälde! Wunderdinge

Bannen hier auf einem Fleck dich fest:

Dort des Schilfes lange grüne Klinge,

Wasserliljen hier, von Schaum benäßt,

Fern der Kohlenschiffe leichte Wimpel,

In der Näh´ ein angepfähltes Floß,

Und zur Seite Wasserspaz und Gimpel,

Grüßend uns auf jungem Elsensproß. –

Doch des Gasthofs Schornsteinwolken winken

Von dem einsam schönen Zauberort,

Der Levante schwarzen Trank zu trinken,

Leider! Viel zu früh uns wieder fort,

Herrlich kühlt die Laube von Ebreschen,

Nun die Wandrer mit bestäubtem Schuh;

Während Bauern in der Scheune drösche,

Und im Stalle brüllen Stier und Kuh.

Zu der Nachtigallen Lustakkorden

Blöken, bei der Rückfahrt über Feld,

Lämmer uns entgegen aus den Horden,

Wo der Fix des Schäfers Wache hält.

Aus den Thaugewölken, licht und wollig,

Lauscht der Vollmond o! So glau hervor,

Und der Frösche Völkchen schwatzt so drollig

Zwischen Pferdemünz und Kolbenrohr.

Alle diese ländlich netten Sachen

Sollst du morgen hören, morgen sehn;

Aber lange mußt du heut nicht wachen,

Um bei Zeiten wieder aufzustehn.

Immer war ich des Kalenders Spötter;

Doch von morgen spricht er mit Verstand:

Morgen, er hat Recht, ist schönes Wetter,

denn das Abendroth zieht über Land. ***)

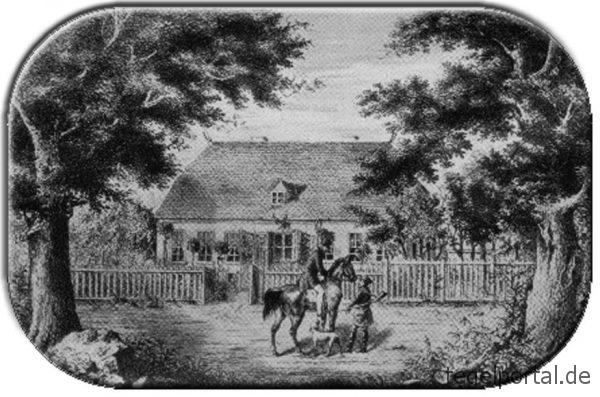

Schmidts schwärmerisches Gedicht vermittelt schon eine Vorstellung, wie es wohl im ausgehenden 18. Jahrhundert in Tegel aussah. Der Weinberg wurde in den Versen als Riesenberg bezeichnet, Kinder fanden (wohl in Dorfnähe) noch wild wachsende Erdbeeren, das Dach des Schlösschens war mit Blei gedeckt, auf der Havel waren bereits Kohlenschiffe zu sehen. Die schon zu dieser Zeit viel-hundertjährigen Bäume im Schlosspark und an der Malche (man denke nur an jene Eiche, die von den Humboldt-Brüdern „Dicke Marie“ genannt wurde) erwähnte Schmidt von Werneuchen allerdings nicht.

Übrigens wurden 1783 im Dorf Tegel nebst dem Schlösschen 209 „Seelen“ gezählt. Wie sich bis zu diesem Zeitpunkt die Einwohnerzahl änderte, zeigt folgende Statistik:

|

„Gebohrne“ |

Gestorbene |

„Copulirte“ |

|

|

Von 1746 bis 1755 |

54 |

30 |

20 Paar |

|

– 1756 – 1765 |

41 |

41 |

13 |

|

– 1766 – 1775 |

62 |

51 |

19 |

|

– 1776 – 1783 |

76 |

63 |

21 |

„Daß die Anzahl der Gebohrnen und Gestorbenen in den letzten 18 Jahren merklich zugenommen hat, kommt von dem neuen Anbau bey dem Schlößchen her“, so ein Chronist im Jahre 1785.

__________________

*) Einem Dorfe bei Berlin.

**) In anderen Gegenden Deutschlands: Mieder.

***) Wenn nach untergegangner Sonne, der Wind die Wolken von Osten gegen Westen treibt; so sagt der Landmann: die Abendröthe zieht über Land , und verspricht sich für den folgenden Tag heiteres Wetter.

Weniger bekannt ist die Tatsache, dass auf dem Tegeler Gut auch der Versuch unternommen wurde, eine Zuckerrohr-Plantage anzulegen. Dies hätte dazu führen können, dass vor den Toren Berlins ein ganz neuer Industriezweig entstanden wäre. Doch dazu kam es nicht, wie nachfolgend etwas genauer geschildert wird.

Weniger bekannt ist die Tatsache, dass auf dem Tegeler Gut auch der Versuch unternommen wurde, eine Zuckerrohr-Plantage anzulegen. Dies hätte dazu führen können, dass vor den Toren Berlins ein ganz neuer Industriezweig entstanden wäre. Doch dazu kam es nicht, wie nachfolgend etwas genauer geschildert wird.

Er konnte die Bremsvorrichtung des Wagens nicht betätigen. Mit „unheimlicher Geschwindigkeit“ fuhr der Straßenbahnzug nun auf den vor ihm haltenden Zug „hinauf“. Nun erkannten auch die Fahrgäste die Gefahr und sprangen teilweise von der Plattform ab. Endlich gelang es auch dem Wagenführer, den Strom abzuschalten. Doch es war bereits zu spät. Mit „furchtbarer Gewalt“ erfolgte der Zusammenstoß der ja insgesamt sechs Straßenbahnwagen. Beide Anhänger des vorderen Zuges wurden förmlich ineinander gedrängt, alle Wagen erheblich beschädigt.

Er konnte die Bremsvorrichtung des Wagens nicht betätigen. Mit „unheimlicher Geschwindigkeit“ fuhr der Straßenbahnzug nun auf den vor ihm haltenden Zug „hinauf“. Nun erkannten auch die Fahrgäste die Gefahr und sprangen teilweise von der Plattform ab. Endlich gelang es auch dem Wagenführer, den Strom abzuschalten. Doch es war bereits zu spät. Mit „furchtbarer Gewalt“ erfolgte der Zusammenstoß der ja insgesamt sechs Straßenbahnwagen. Beide Anhänger des vorderen Zuges wurden förmlich ineinander gedrängt, alle Wagen erheblich beschädigt.