Im Juni 1881 wurde die noch von Pferden gezogene Straßenbahn nach Tegel eingeweiht. Ende Mai 1958 fuhr die letzte Straßenbahn, nun von der U-Bahn und von Autobussen abgelöst. Damit endete nach 77 Jahren der Straßenbahnverkehr in den Norden Berlins nach Tegel, Tegelort und Heiligensee. Von 1898 bis 1927 bestand zwischen dem Stadtinneren von Berlin in Richtung Tegel aber auch eine besondere Straßenbahnlinie, die allein wegen der schon lange zurückliegenden Zeit weniger bekannt ist. Diese Straßenbahnen fuhren nur bis zum Tegeler Gefängnis, der heutigen Justizvollzugsanstalt in der Seidelstraße 39. Die Bahnen dienten dem Gefangenentransport, mithin nicht dem öffentlichen Personenverkehr. Die folgende Abhandlung soll hierüber informieren.

Im Juli 1896 begannen auf Tegeler Gebiet die Arbeiten für die Errichtung eines Gefängnisses, die im Oktober 1898 mit der Aufnahme der ersten 90 Gefangenen weitgehend abgeschlossen waren. Von der Planung her war vorgesehen, die Straßenbahn für den Transport von Gefangenen vom Polizeipräsidium mit seinem Untersuchungsgefängnis am Molkenmarkt in Berlin zum neuen Gefängnis in Tegel zu nutzen. Umgekehrt war sie auch für Fahrten entlassener Insassen von Tegel ins Stadtinnere gedacht. Insofern entstand auf dem Anstaltsgelände ein Schuppen für Straßenbahnwagen. Er hatte eine bebaute Grundfläche von 136,9 m². Die Gesamthöhe betrug 4,69 m bei einer gewölbten, aus Holzzement gefertigten Decke, während die Raumhöhe bei 4,30 m lag. Der Fußboden war mit Feldsteinen gepflastert. Der unbeheizte Wagenschuppen mit seinen Ziegelsteinmauern verursachte Baukosten von 47,8 Mark/m2 bzw. 10,1 Mark/m3. Die geplanten Baukosten von 6072 Mark wurden mit tatsächlichen Kosten in Höhe von 6479 Mark etwas überschritten.

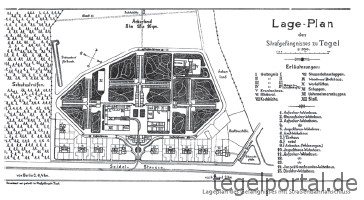

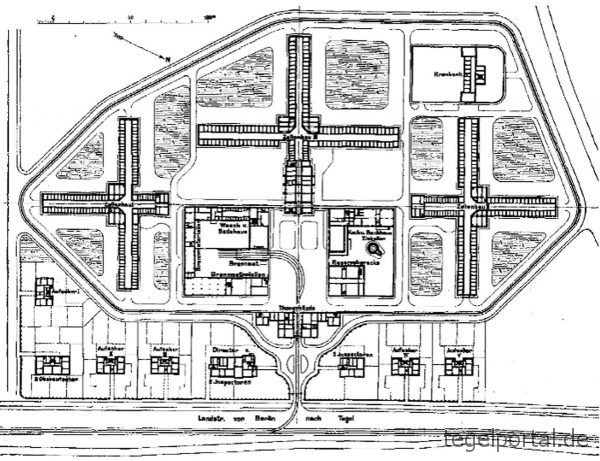

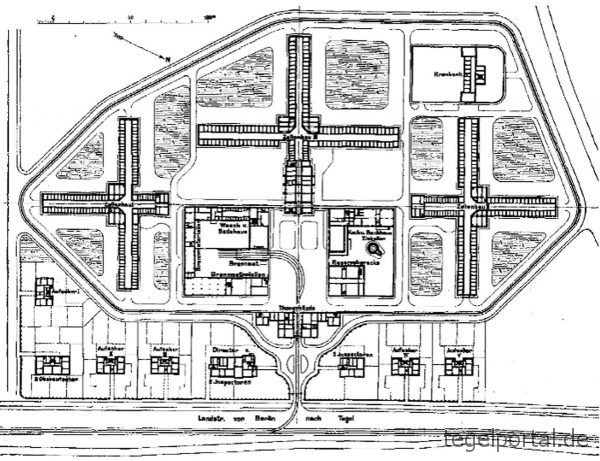

Vom Schienenstrang in der Seidelstraße führte mittels einer Weiche ein Gleis durch das Torgebäude der Anstalt auf den Innenhof. Von hier aus verliefen dann zwei Gleise in den Schuppen und ein kurzes Stück darüber hinaus.

Am 24.11.1898 fuhr erstmals einer der „Grünen Pferdebahnwagen“ mit Gefangenen vom Molkenmarkt nach Tegel. Der Wagen ähnelte den normalen Pferdebahnwagen, hatte an den Seiten aber keine Fensterscheiben. Stattdessen waren hier grün gestrichene dicke Eisenblechverkleidungen. In der Mitte beider Seitenwände war eine schmale Tür mit einem vergitterten Fenster, den Gefangenen als Ein- und Ausstieg dienend. Im Wageninneren befanden sich beiderseits der Längsachse Einzelzellen, durch Oberlichtfenster erhellt. In der Mitte des Wagen war die Inschrift „Neues Kgl. Strafgefängnis Tegel bei Berlin“ angebracht sowie ein Raum für die den Transport begleitenden Aufseher vorhanden. Im Hinblick auf den Zeitpunkt der ersten Fahrt dieses Wagens ist festzustellen, dass bei der Belegung der Anstalt am 2.10. diese Transportmöglichkeit noch nicht zur Verfügung stand.

Für die „Grüne Pferdebahn“ wurde ein fester Fahrplan eingerichtet, nach dem die Wagen um 10 und um 16 Uhr vom Molkenmarkt aus losfuhren und dann mit entlassenen Gefangenen zurückkehrten. Die Räder der Wagen waren mit Schutzblechen verkleidet, damit keine Menschen überfahren wurden. Die Wagen, „mit einer Einrichtung für elektrischen Betrieb“ versehen, waren so schwer, dass sie von drei Pferden gezogen werden mussten.

In der Festschrift „100 Jahre Justizvollzugsanstalt Tegel“ wurde dagegen (ohne einen genauen Zeitraum zu nennen) angegeben, dass die Gefangenenwagen mit ihren 22 Zellen von den Linien 25 und 26 der Großen Berliner Pferdeeisenbahn-Gesellschaft bis vor die Anstalt gezogen, dort abgekoppelt und dann in das Gefängnis geschoben wurden. Ob dies zutraf, ist fraglich, da die „normale“ Straßenbahn ja ab Unter den Linden einsetzte.

Am 12.7.1900 erfolgte die landespolizeiliche Abnahme und am Folgetag die Aufnahme des elektrisch betriebenen Straßenbahnverkehrs zwischen Berlin und Tegel. Der Strom außerhalb des Berliner Gebietes wurde übrigens zunächst von der Firma Borsig zur Verfügung gestellt. Am 22.8.1900 meldete die Berliner Börsenzeitung:

Von Berlin aus sollen jetzt die Strafgefangenen nach dem Gefängniß bei Tegel elektrisch befördert werden. Nach Einrichtung des elektrischen Betriebes auf der Straßenbahn nach Tegel ist bis zur Strafanstalt ein Anschlußgeleise hergestellt worden, damit Gefangenentransporte bis in das Innere der Anstalt bewerkstelligt werden können.

Lageplan des Gefängnisses mit den Straßenbahngleisen aus dem Jahre 1900

Ab 31.8.1900 wurden die Transportwagen für die Gefangenen, vom Volksmund jetzt als „Dicke Pauline“ bezeichnet, elektrisch betrieben. Zunächst war gedacht, die Wagen selbst mit elektrischen Einrichtungen zu versehen. Sie wurden dann aber von eigens zu diesem Zweck gestellten Motorwagen der Großen Berliner Straßenbahn gezogen. Die Linie hatte natürlich auch eine Signalfarbe, und zwar weiß mit einem gelben Strich. Das Straßenbahnpersonal gab dem ungewöhnlichen Zug den Namen “Fliegender Holländer“.

Als im Jahre 1900 der Abbruch der Stadtvogtei am Molkenmarkt erfolgte, sollten die Polizei-Gefangenen nun vom Präsidium am Alexanderplatz aus mit den besonderen Wagen der Straßenbahn zum Tegeler Gefängnis überführt werden. Die Wagen stellte weiterhin die Justizverwaltung. Zu diesem Zweck musste eine Gleisverbindung vom Hof des Polizei-Präsidiums durch die Schicklerstraße und die Straße An der Stadtbahn zur Stralauer Straße geführt werden. Die Direktion der Großen Berliner Straßenbahn beantragte bei den Behörden im Oktober 1900 eine entsprechende Genehmigung, die im Mai 1901 auch erfolgte. Über den genauen Tag der ersten Fahrt liegen unterschiedliche Informationen vor. So berichtete eine Zeitung am 15.5.1901 u. a.: „Eine neue, nicht öffentliche elektrische Straßenbahnlinie ist gestern in aller Stille in Betrieb gesetzt worden …“ Eine andere Berliner Zeitung schrieb am 24.5. u. a.: „Eine Straßenbahnlinie für den Transport von Gefangenen ist gestern von den Vertretern der Eisenbahndirektion, des Polizeipräsidiums, der Justizverwaltung und der Großen Berliner Straßenbahn abgenommen worden … Die Straßenbahngesellschaft unterhält lediglich den Betrieb der eigenartigen Bahn. Für die Fortbewegung der Wagen werden besondere Motorwagen eingestellt.“ Die Angaben über die erste Fahrt am 14. oder am 23.5. müssen sich nicht unbedingt widersprechen. Der erstgenannte Termin könnte der der ersten (inoffiziellen) Fahrt und das zweite Datum das der förmlichen Einweihung gewesen sein.

Die in den Wagen enthaltenen Verschläge verhinderten, dass sich die Gefangenen sehen konnten. Es war zudem streng verboten, die Wände der Zellen mit Inschriften zu versehen, doch das Verbot nutzte nichts. Auch wenn die Taschen der Gefangenen stets nach Bleistiften durchsucht wurden, so wurden doch immer wieder alle Wände mit „dichterischen Ergüssen“ bedeckt. Die „Poesie“ war zumeist sehr realistisch.

So schrieb einer, der im Juli 1902 zur Entlassung nach Berlin fuhr:

Der Rumfutsch(1) und die Erbsen, die haben mich vertrieb´n,

Sonst wär ich noch länger in Tegel geblieb´n.

Holdrio!

Ein anderer schrieb:

In der Rummelsburger Winden(2)

Werden wir uns wiederfinden.

Ansonsten wurden wohl jede Speise, viele Namen der Gefängnisbeamten, das Wollezupfen, das Federnreißen, das „Dütenkleben“ als Motive gesehen, Dutzende von „Gedichten“ zu schreiben. Es spielte natürlich auch eine Rolle, ob der Gefangene seine Strafe noch vor sich oder bereits überstanden hatte. Auch Stimmungen der Insassen spiegelten sich in den Versen wider. Das Wageninnere wurde jedenfalls immer wieder frisch gestrichen.

In welchem Zusammenhang das Tegeler Straßenbahn-Depot und die Fahrten der Gefangenen-Transportwagen standen, ist nicht eindeutig bekannt. Überliefert ist, dass am 7.8.1902 der Straßenbahnfahrer Münchenhagen das Depot in Tegel betrat. Er wohnte in der Reinickendorfer Antonienstraße, besaß dort ein kleines Eigentum. Der 32-Jährige pflegte gewöhnlich die „Dicke Pauline“ zu fahren. Am genannten Tag begann sein Dienst etwas später. Er betrat gegen 930 Uhr das Depot, begrüßte Kollegen und begab sich dann in den Wagenschuppen. Es folgte ein lauter Knall. Der Fahrer hatte sich im Schuppen erschossen. Er hinterließ eine Frau und vier minderjährige Kinder. Krankheit und Schulden wurden als Gründe des Selbstmordes vermutet.

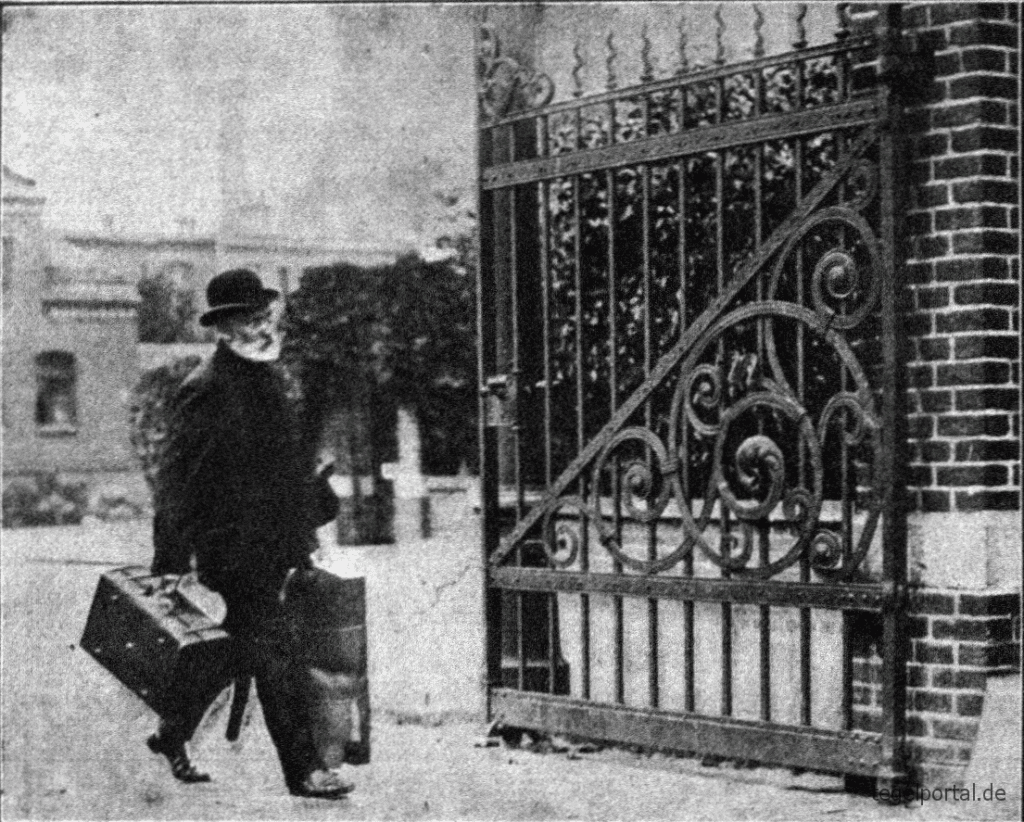

Bis zu seiner Entlassung aus dem Tegeler Gefängnis am 16.8.1908 war auch der „Hauptmann von Köpenick“, Schuster Wilhelm Voigt, Insasse der Anstalt. Als er am genannten Tag um 1545 Uhr nach einem Gnadengesuch auf Grund einer Kabinettsorder des Kaisers freigelassen wurde, fuhr er nach dem Verlassen des Gefängnisses mit der Straßenbahn in das Stadtinnere. Der Straßenbahnschaffner erkannte ihn sofort, so diskret sich der „Ex-Hauptmann“ auch verhielt. Voigt wurde mithin (absichtlich?) nicht mit der „Dicken Pauline“ befördert.

Das Berliner Strassenbahn-Magazin berichtete in einem Artikel „Straßenbahn für den Gefangenentransport“, dass 1917 der oder die entsprechenden Wagen ca. 12 m lang und grau lackiert waren. Sie befanden sich im Schlepp eines normalen Straßenbahntriebwagens. 1927, als die besondere Straßenbahnlinie eingestellt wurde, waren wohl drei anstaltseigene Wagen vorhanden, die an Motorwagen der Berliner Straßenbahn-Betriebs-G.m.b.H. angehängt wurden. Der Volksmund nannte sie nun „Grüne Minna“. Das war dann eine letzte der für Berlin und die Berliner so typischen Wortfindungen.

Leider konnte bisher kein Foto ermittelt und auch kein genaueres Datum der Einstellung des Fahrbetriebes recherchiert werden.

Gerhard Völzmann

(1) Hier abfällige Bezeichnung für eine unschmackhafte Suppe.

(2) Arbeitshaus